Replitは2016年に初期リリースされたクラウドIDEで、様々なAI機能が備わっています。

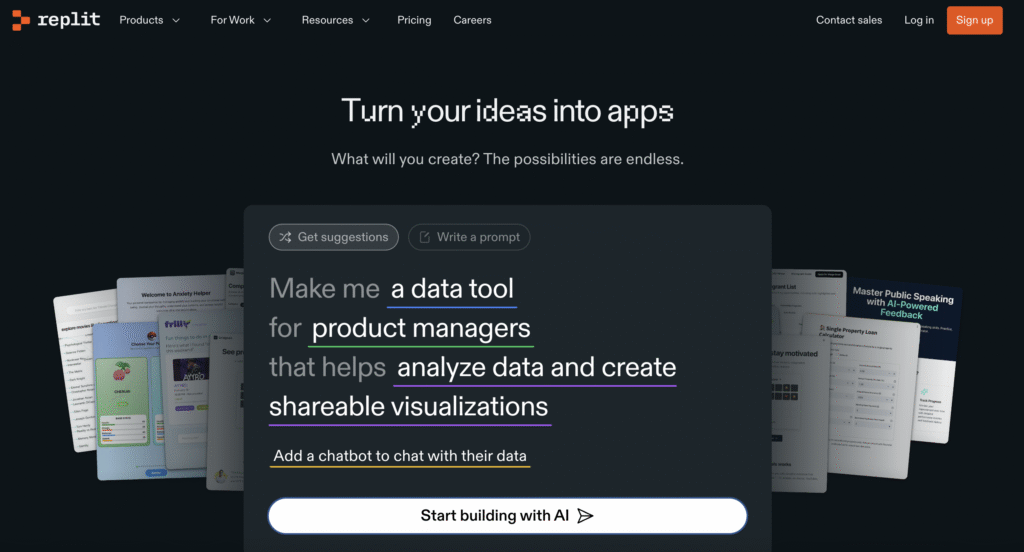

2024年9月にReplit Agentがリリースされ、AIによる自然言語アプリ生成開始されました。

2025年2月にはAgent v2が登場し、AIによるエンドツーエンドのソフトウェア自動生成が可能となっています。

お恥ずかしながら自分は最近、Replitを知りました。

勉強がてら簡単なアプリを作成しつつ、他のサービスとの違いを見ていこうかと思います。

無料プランもあるため、これから始める方も手軽に試すことが可能になっています。

Replitとは?

Replitはクラウド上で動作する統合開発環境(IDE)です。

ローカルに開発ツールや実行環境をインストール必要がなく、ブラウザのみでプログラミングが可能です。

AIエージェントとしてCodexやJulesと比較すると、生成したソースをクラウド上で実際に動かせることが特徴ではないでしょうか。

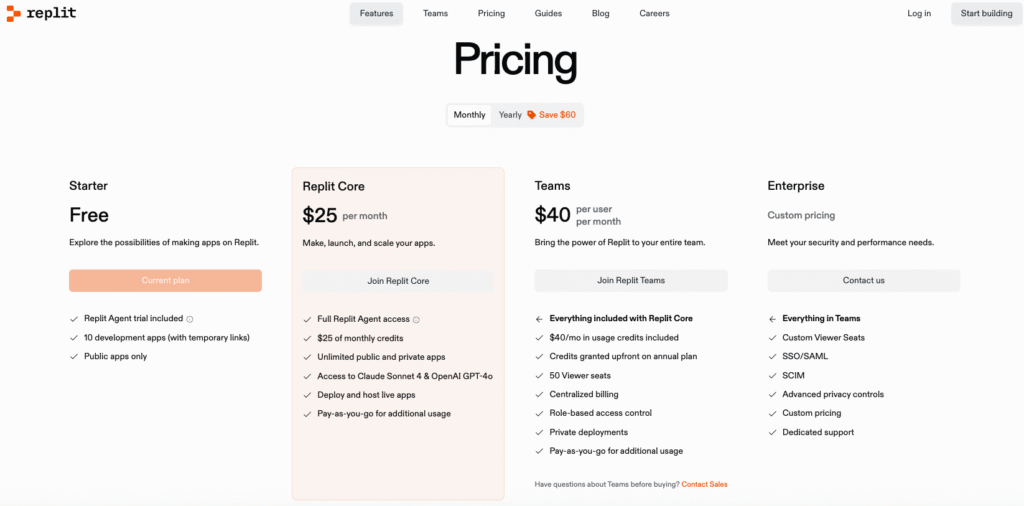

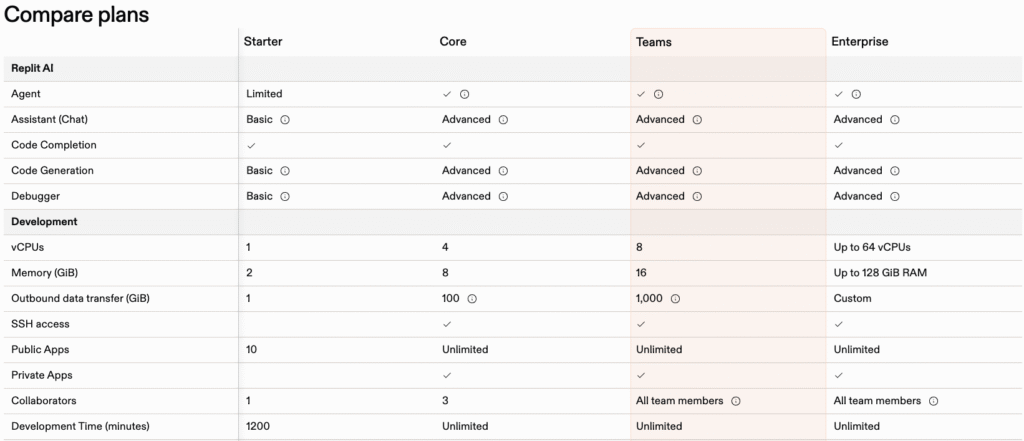

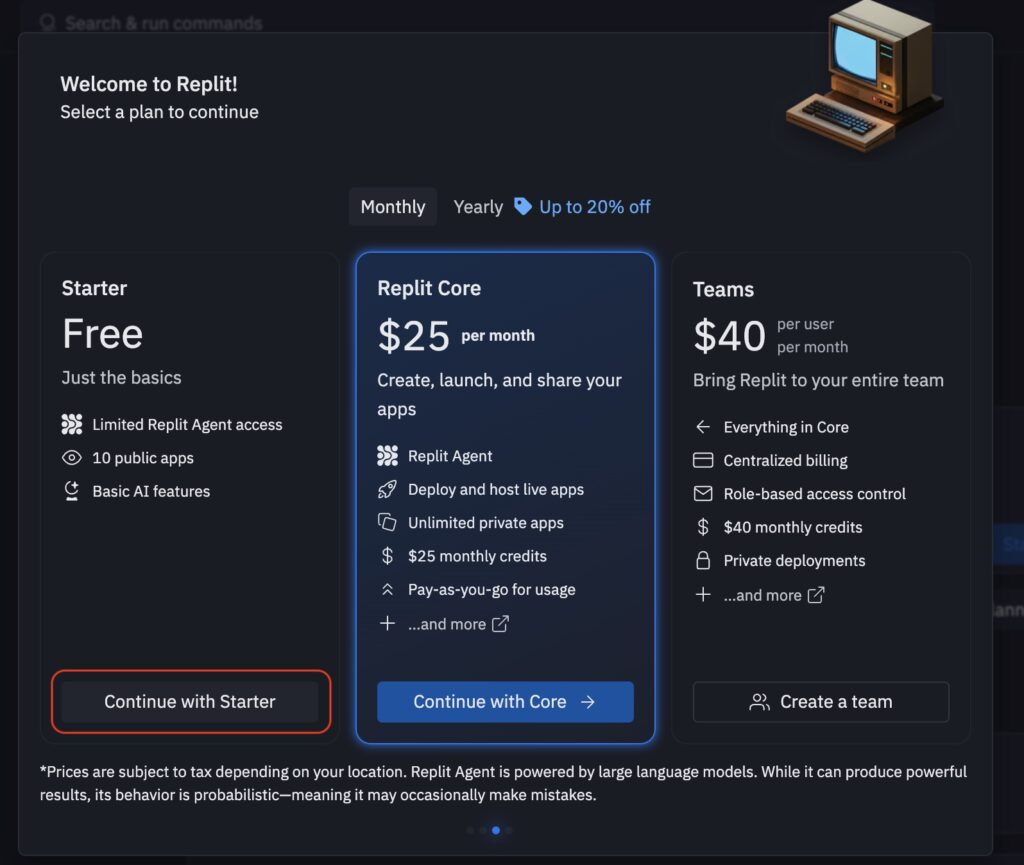

料金プラン

Replitには無料プランがあり、「どんな感じか使ってみたい」「やりたいことが実現できそうか」など試すことが可能です。

| プラン | 料金(月額) | 特徴 |

|---|---|---|

| Starter | 無料 | AI機能、作成可能アプリ数、開発時間などに制限あり。 パブリックアプリのみ作成可。 基本機能の確認や、プログラミング学習などにお勧め。 |

| Core | $25 | AI機能作成可能アプリ数、開発時間などに制限なし。 プライベートアプリも作成可能。 高性能な開発環境(4vCPU、8Gメモリ) 個人開発などの用途に。 |

| Teams | $40 | より高性能な開発環境(8vCPU、16Gメモリ) チーム開発などの用途に。 |

各プランの詳細な比較は、公式サイトに掲載されています。

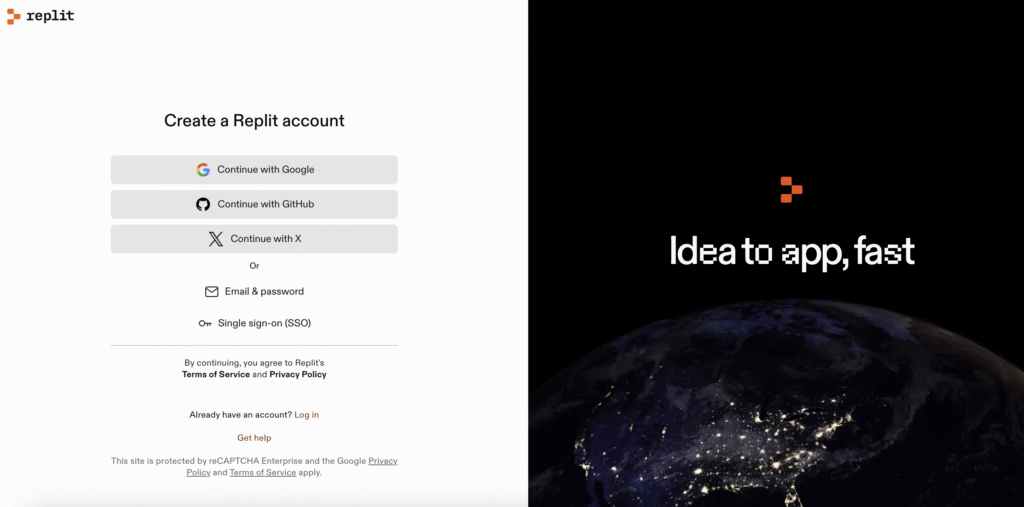

アカウント作成

では、実際にReplitを使用してみたいと思います。

最初にReplit公式サイト(https://replit.com)にアクセスし、画面右上の「Sign up」をクリックします。

アカウントの作成方法を選択します。

Google、GitHub、X、メールなどが選択でき、今回はGitHubを選びます。

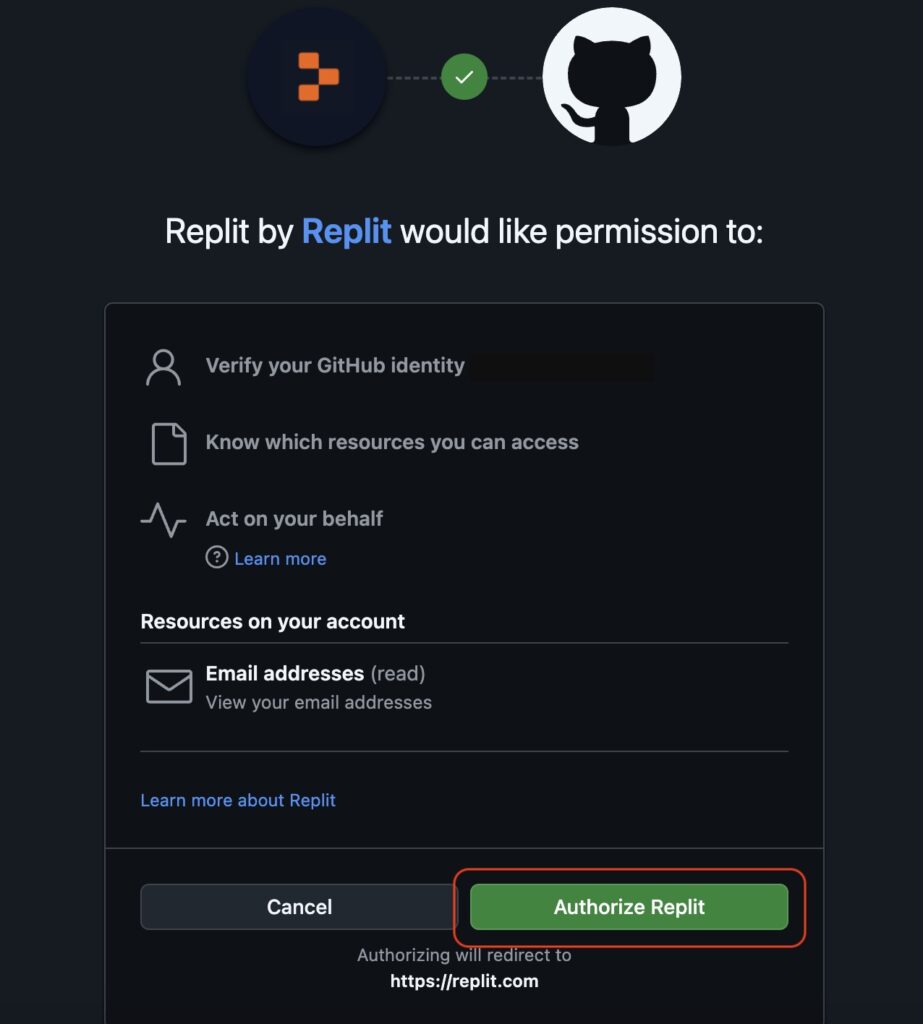

「Authorize Replit」をクリックして承認します。

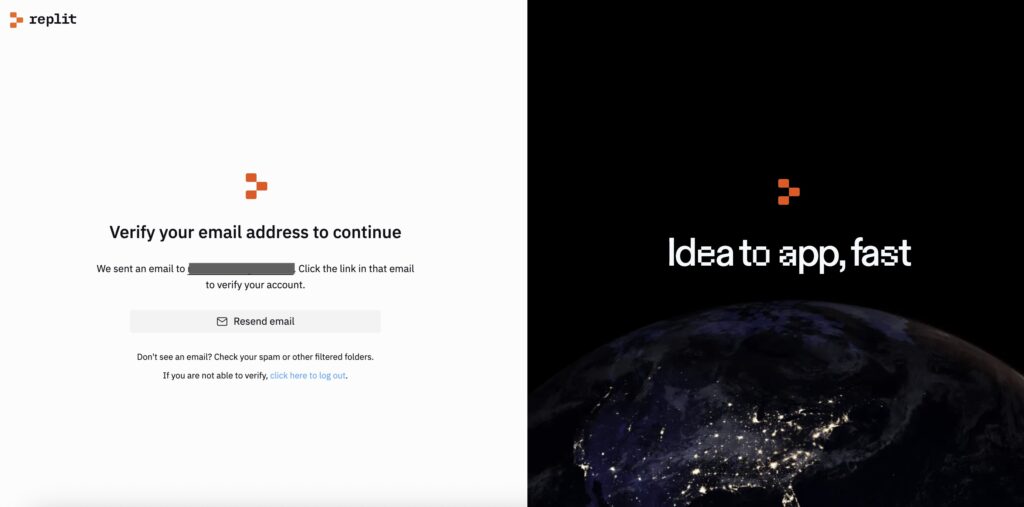

登録してあるアカウントにメールが送られるので、メールのリンクをクリックします。

(メールのリンクがクリックされるまでは画面は下記のようになり、メール再送も可能です。)

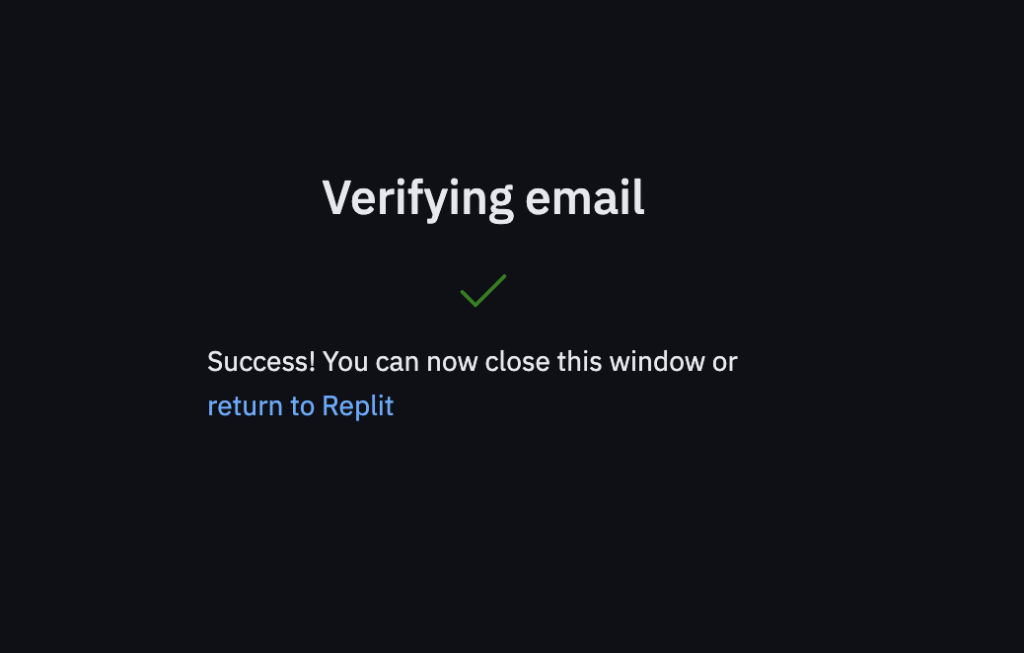

メールのリンクをクリックすると画面が切り替わり、認証完了となります。

「return to Replit」をクリックして戻ります。

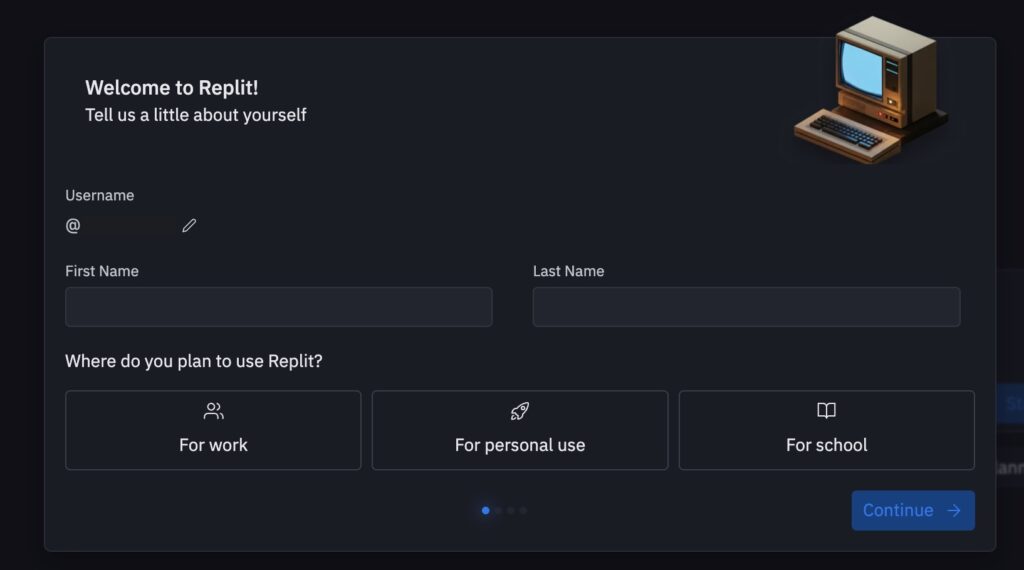

ユーザー情報の設定画面に切り替わります。

名前の入力や使い方を選択し、「Continue」をクリックします。

料金プランの選択画面に切り替わります。

今回は無料プランで試してみたいので、Starterの下にある「Continue with Starter」を選択しました。

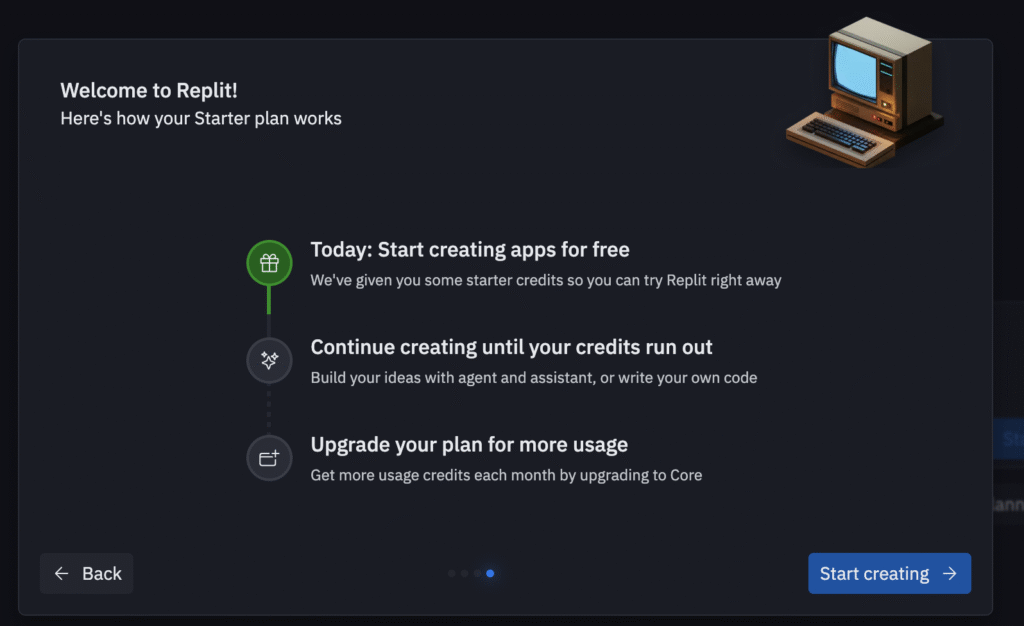

以上で初期設定は終了になります。

「Start creating」をクリックします。

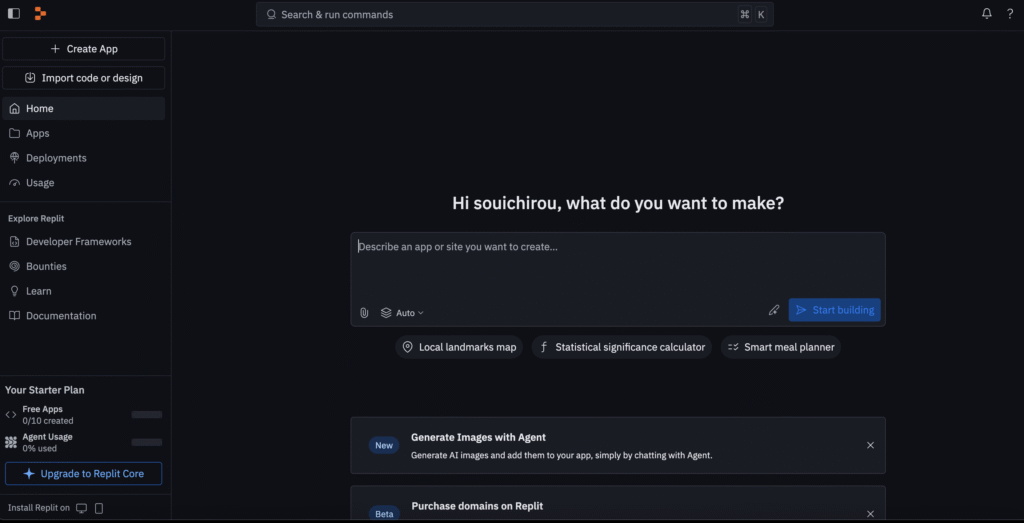

ホーム画面が表示され、これでようやく使用可能になります。

左側にメニュー、中央にチャット欄という画面構成で、他のサービスと類似しており使いやすそうです。

無料プランのため、左下に使用状況も表示されています。

サンプル作成

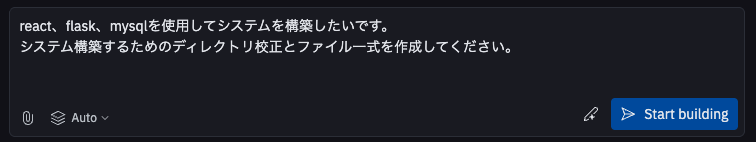

せっかくなのでAgent機能使いつつ、実際に動作するプログラムを作成してみたいと思います。

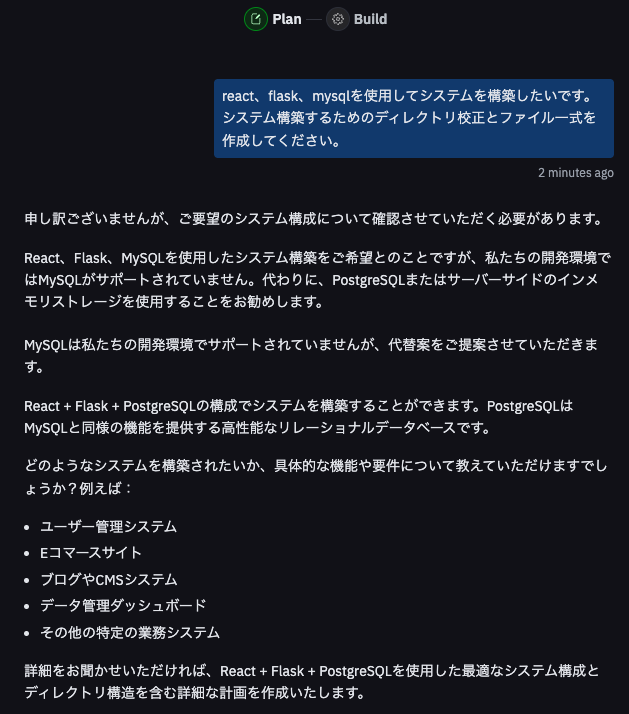

CodexやJulesで作成したようなテンプレート構成を作成するため、チャット欄に入力して「Start building」をクリックします。

あ、ごめんなさいMySQLダメだったんですね。知りませんでした。

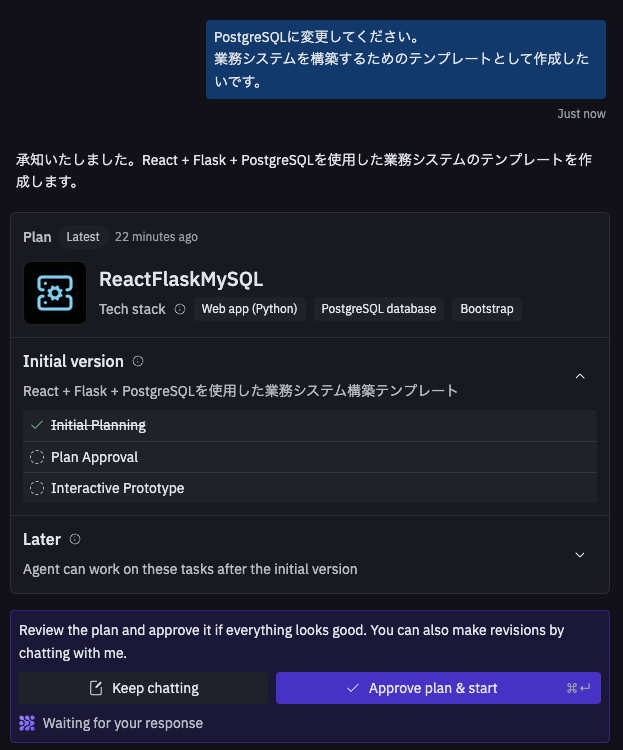

PostgreSQLでやってもらいましょう。

この計画で問題ないかが聞かれます。

特に問題ないので「Approve plan & start」をクリックします。

計画を変更したい場合は「Keep chatting」をクリックして戻ります。

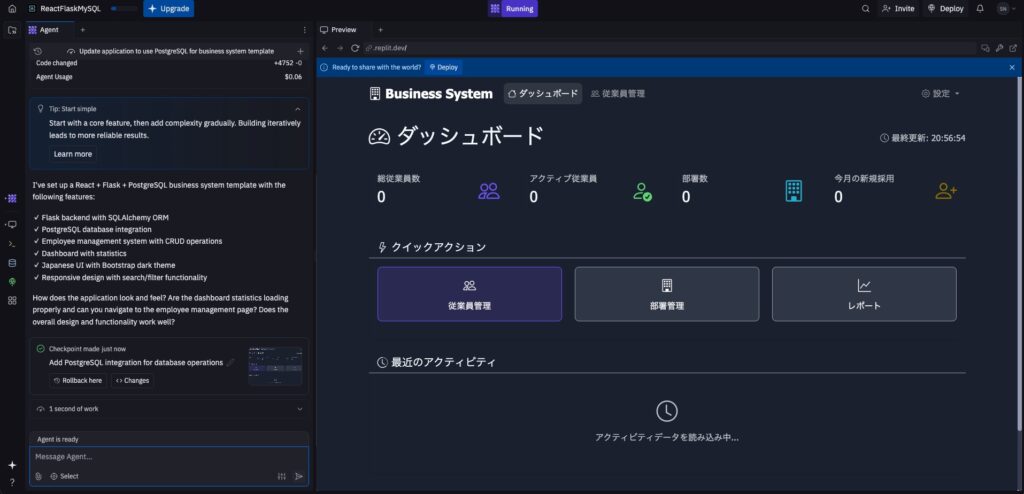

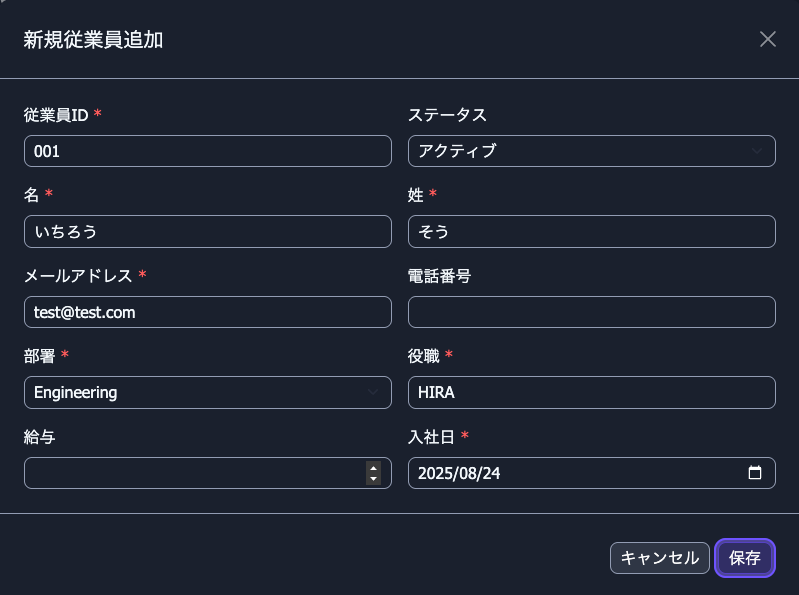

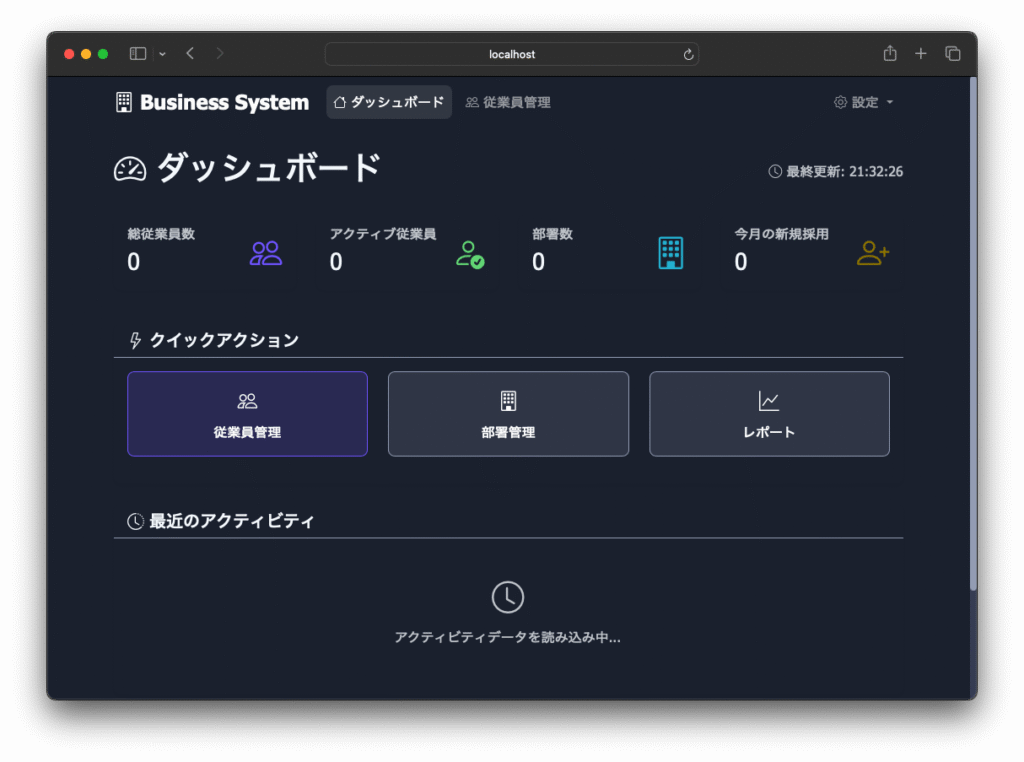

5分程度待つとダッシュボードが表示されました。

何のダッシュボードだろう?と思ったのですが、画面上部にRunningやPreviewとあるように、なんと実行画面でした‼️

ReplitはCodexやJulesと異なり、実行環境も提供されているので、生成されたソースで動作したものを見ることが可能なんですね。

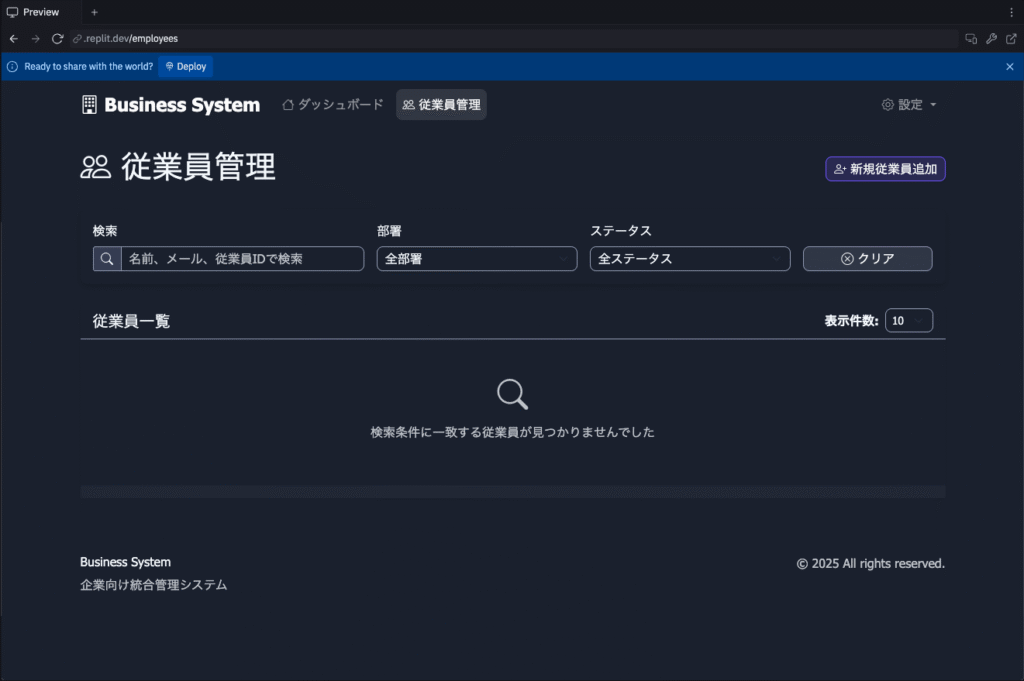

軽く操作してみましたが、登録や一覧表示も可能なものを生成してくれているようです。

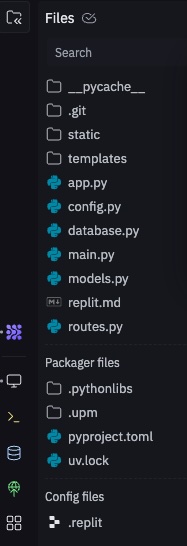

生成されたソースも確認できます。

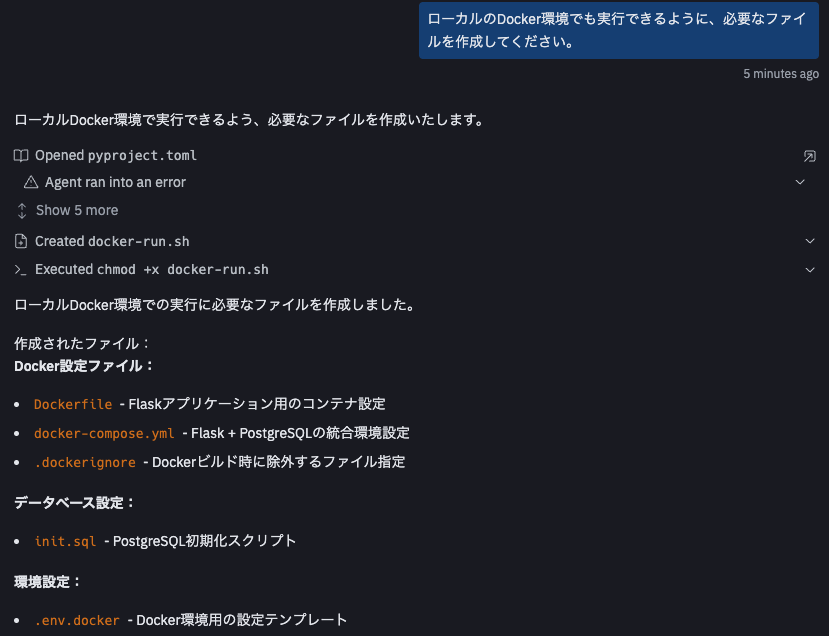

ローカル環境でも実行してみたいので、必要なファイルを作ってもらいます。

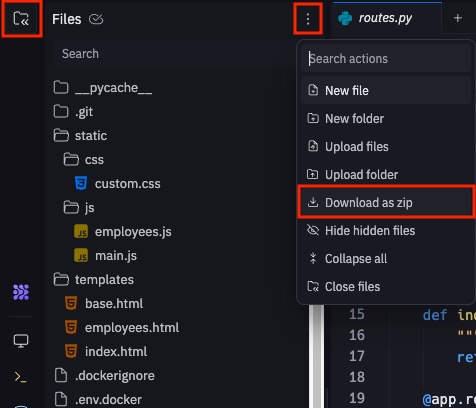

Dockerfileなどを作ってくれたので、ファイル一式をダウンロードします。

ダウンロードは下記赤枠にある「フォルダマーク」➔「オプション」➔「Download as zip」でダウンロードできます。

Docker composeで起動するか試してみます。

docker compose up -d --build

いやー、すんなり動いちゃいましたね。

Replitで確認した時と同様に、動作も特に問題ありませんでした。

まとめ

Replitは統合開発環境なだけあって、ソース作成から動作環境まで含まれているのが素晴らしいですね。ソース修正から動作確認が最短で行えます。

この開発環境にコード生成やAgentが加わり、非常に強力な統合開発環境となっています。

データベースの制約はあるものの、そこさえクリアできれば個人的に理想的なサービスです。

CodexやJulesはGitHub前提となっていましたが、Replitでは今回のように使用しないことも可能です。

少し試してみたい場合などに、外部サービスに依存していないのは使いやすく、好印象でした。

今回サンプル作成だけでしたが、Replitはこれだけでも非常に可能性のあるサービスであることが伺えます。

今後、実践を踏まえてもう少し掘り下げてReplitについてお伝えできればと思います。

コメント