システム開発の現場では、テスト駆動開発(TDD)や振る舞い駆動開発(BDD)といったアプローチが広く知られています。

これらはいずれも「テスト」や「振る舞い」といった要素を軸に開発を進める手法ですが、近年注目されているのが 仕様駆動開発(Specification-Driven Development:SDD) です。

そして、そのSDDを実践するための一つの方法論が cc-sdd(Continuous Contract-based Specification-Driven Development) です。

この記事では、cc-sddとは何か、SDDとの関係、そして実際に使ってみた流れをご紹介します。

仕様駆動開発(SDD)とは?

SDDはその名の通り、「仕様(Specification)」を開発の中心に据える考え方です。

- TDD: テストコードを起点にする

- BDD: ユーザーの振る舞いを起点にする

- SDD: 形式的な仕様(API定義や契約仕様)を起点にする

SDDでは、仕様書が単なるドキュメントではなく、コード生成やテスト検証の基盤として機能します。

つまり、「仕様=実装のソース」となり、コードと仕様の乖離を最小化できます。

cc-sddとは何か

cc-sdd(Continuous Contract-based SDD) は、仕様駆動開発をより実務的に回すための実践手法です。

- Continuous(継続的): 開発サイクルの中で仕様と実装を常に同期させる

- Contract-based(契約ベース): 仕様を「契約(Contract)」として扱い、実装やテストの根拠にする

- Specification-Driven Development: 仕様を起点にした開発手法

これにより、「仕様を定義 → テスト生成 → 実装 → 自動検証」 の流れをスムーズに回せます。

特にAPI開発やマイクロサービス開発において、仕様と実装のズレを防ぐ強力な武器となります。

実際にcc-sddを使ってみた

それでは環境を構築して実際に使ってみましょう。どんなものかをひとまず試してみたいので、Geminiの無料枠内でやってみたいと思います。

必要なものは下記の2つです。

✅️ cc-sdd

✅️ Gemini-CLI

cc-sddのインストール

最初にプロジェクトフォルダを作り、下記のコマンドでcc-sddをインストールします。

今回はGemini CLIを使うので、Gemini用のオプション。日本語指定でインストールしています。

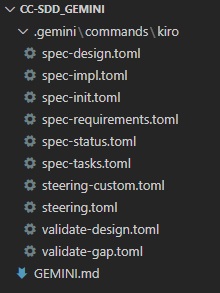

npx cc-sdd@latest --gemini-cli --lang jaインストールすると、プロジェクトフォルダに下記のファイルが作成されます。

Gemini CLIのインストール

続いてGemini CLIのインストールを行います。

こちらも下記のコマンドだけでインストールが可能です。

npm install -g @google/gemini-cliGemini CLI の起動と認証

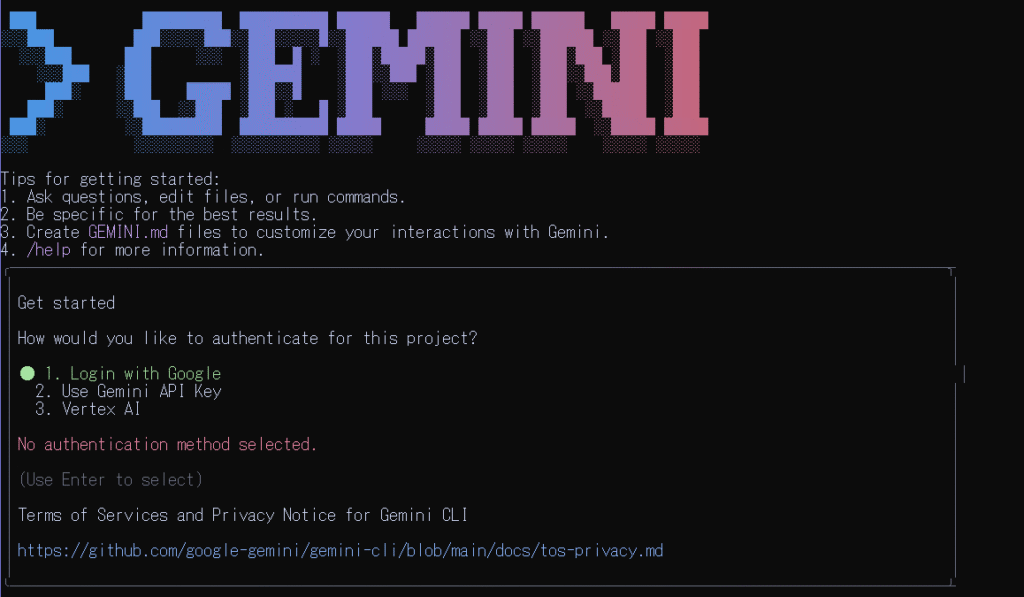

インストールできたのでGemini CLIを起動します。

ターミナルやコマンドプロンプトで「gemini」と入力します。

gemini

初回起動時は認証方法を聞かれるので、「1. Login with Google」を選択します。

ブラウザが開くので、Googleアカウントを選択して認証を行います。

以上で必要なセットアップは終わりです。

cc-sddの前提

それではcc-sddを実行していきます。

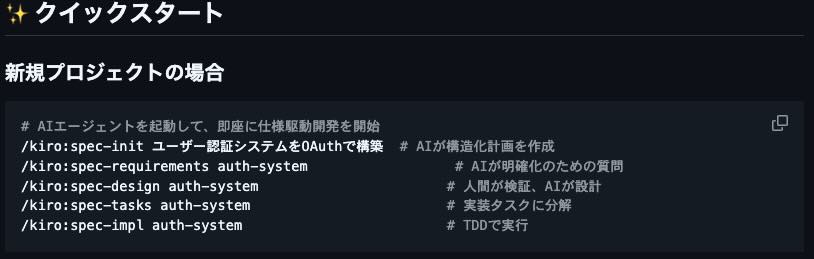

cc-sddのコマンドはヘルプから確認できます。日本製だけあって日本語のREADMEが用意されていて助かりますね。

今回は新規プロジェクトのケースを参考に進めてみます。

https://github.com/gotalab/cc-sdd/blob/main/docs/README/README_ja.md

https://github.com/gotalab/cc-sdd/blob/main/tools/cc-sdd/README_ja.md

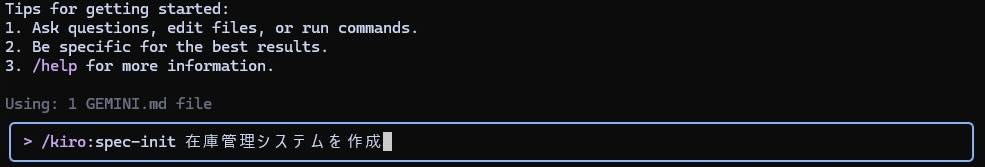

なお、cc-sddはGemini CLIを通して実行するようになります。

(何気にここが重要だったりします。最初わからずコマンドプロンプトに必死に投げてました・・・)

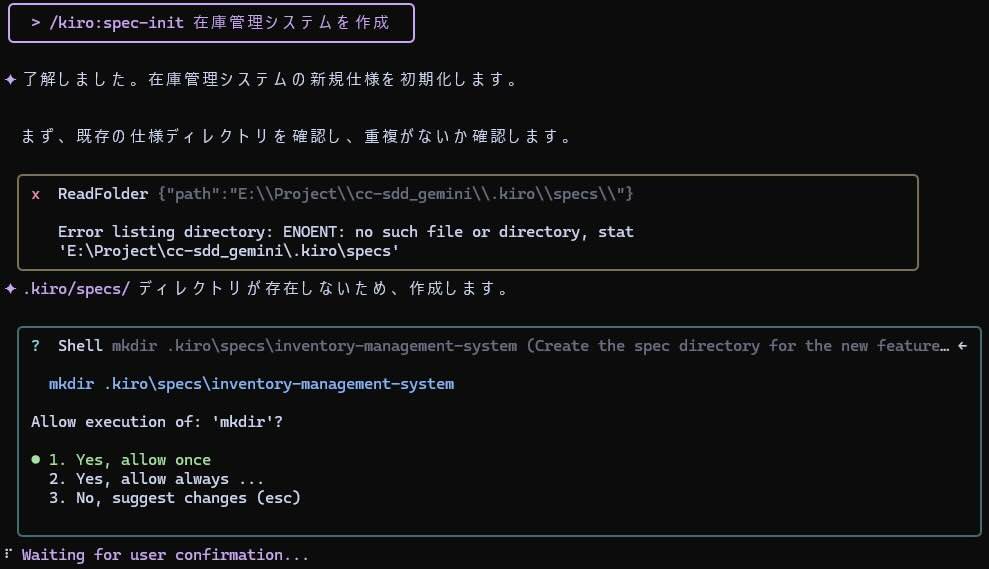

機能仕様の初期化

最初に、作成する機能の仕様を作成します。コマンドは「/kiro:spec-init {仕様}」です。

今回は在庫管理システムを作ってみたいと思うのでGeminiに入力してみます。

(ブログ書きながら思ったのですが、仕様があまりにも曖昧ですね。。。)

途中、ファイル生成するため確認が入りました。

都度承認するのも面倒なので「2. Yes, allow always …」を選択します。

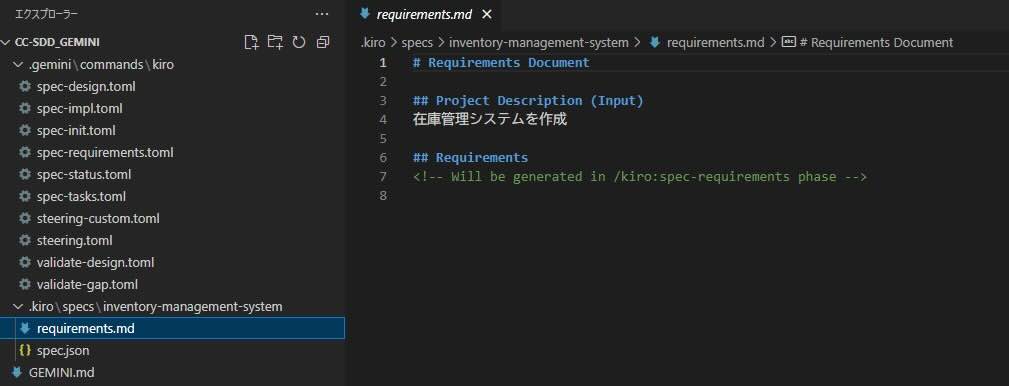

処理が終わったようですが、正直何が行われているかよくわかってないです・・・

出力されたコメントを読んでも要領を得ないですが、このあたりはGeminiの影響かもですね。

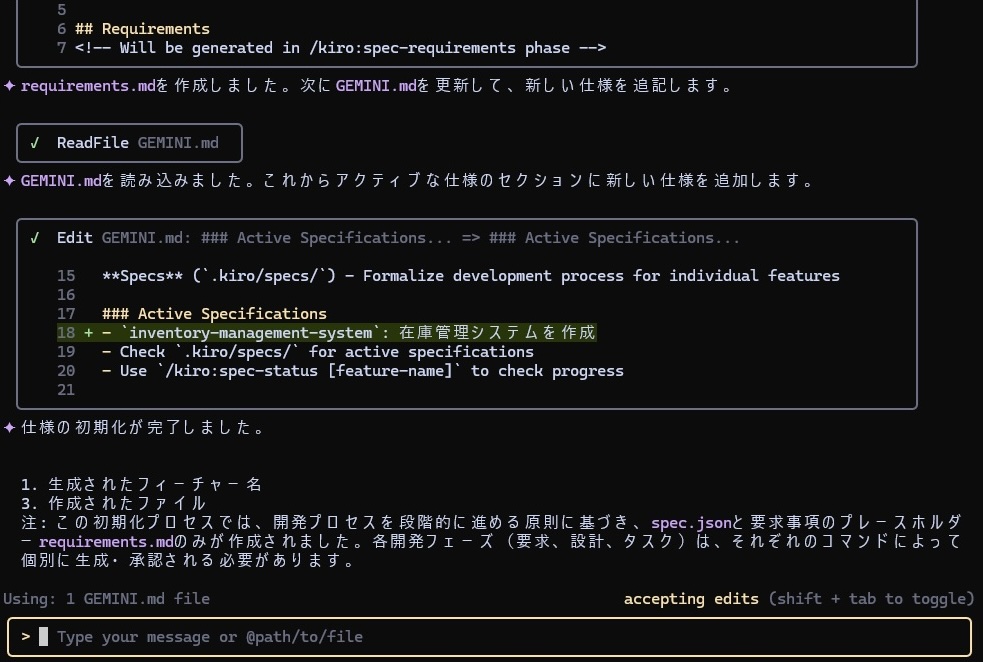

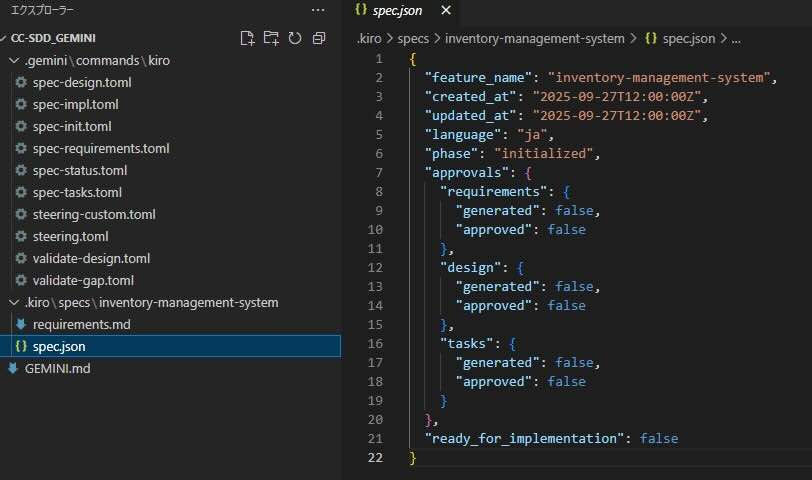

とりあえずspec.jsonとrequirements.mdが作られたようです。

入力された仕様がファイルに落ちていますね。

あと、今更気づいたのですが「”feature_name”: “inventory-management-system”」って書いてあります。この後のコマンドで使うのですが、この時はよくわからず進めてしまっています。

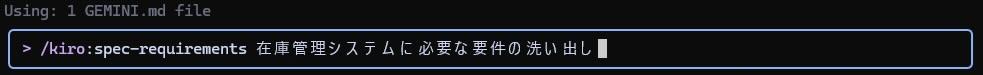

要件定義

続いて要件を作成します。コマンドは「/kiro:spec-requirements {feature_name}」です。

feature_nameの部分に作業内容書いてしまってますが、今回の場合は”inventory-management-system”が正しいのだと思います。

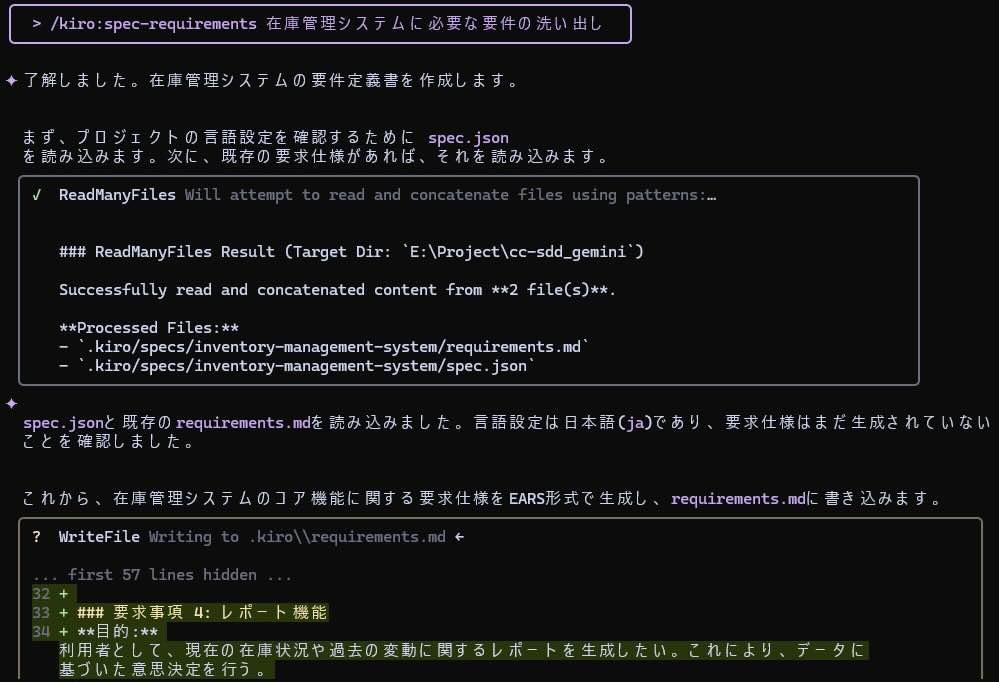

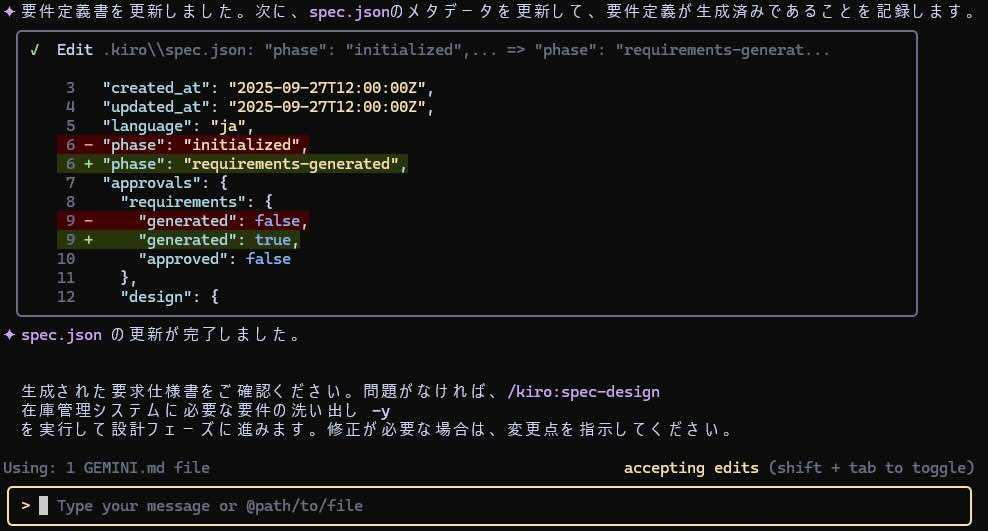

途中に承認が入りますが、前回同様「2. Yes, allow always …」を選択します。

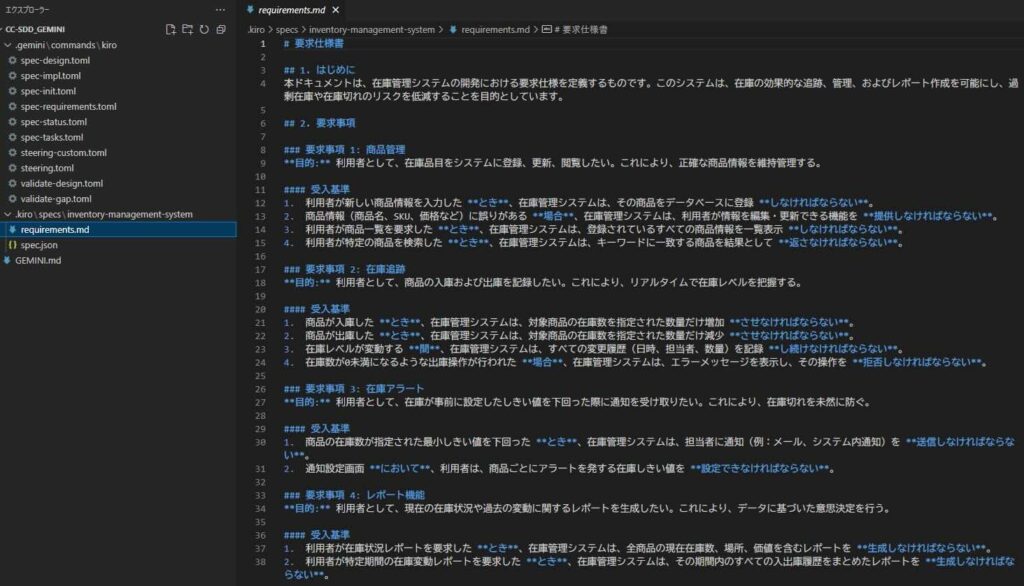

完了すると、requirements.md に機能要件が記載されていました。

内容も在庫管理システムとしての要件は満たしていそうです。微妙な部分があれば直接修正可能です。

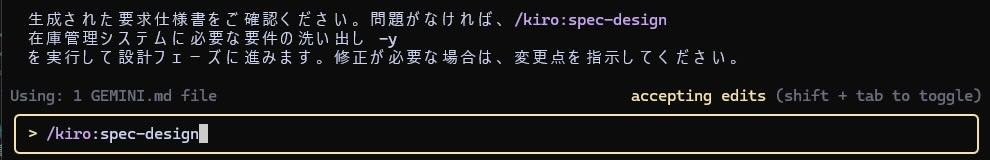

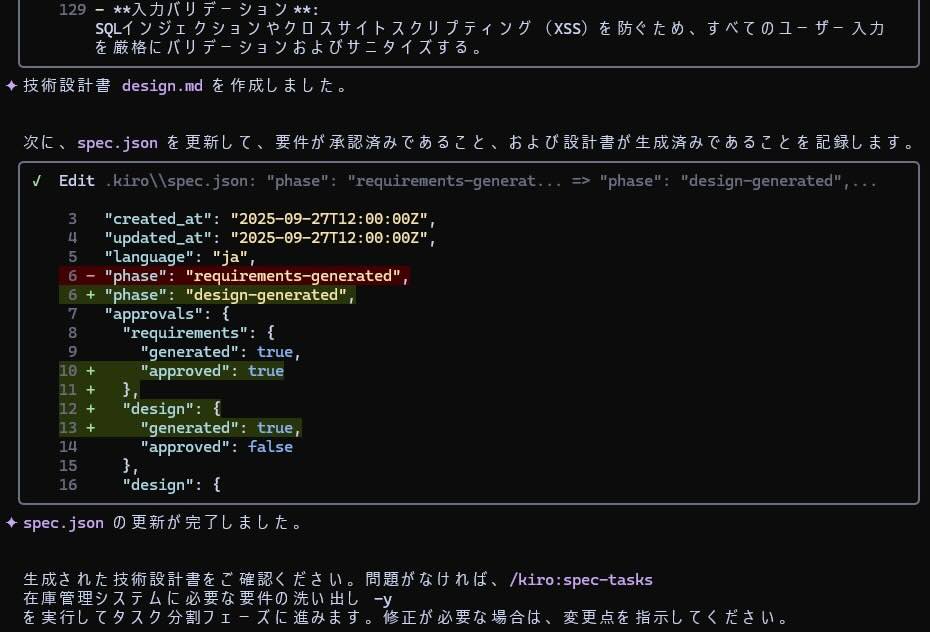

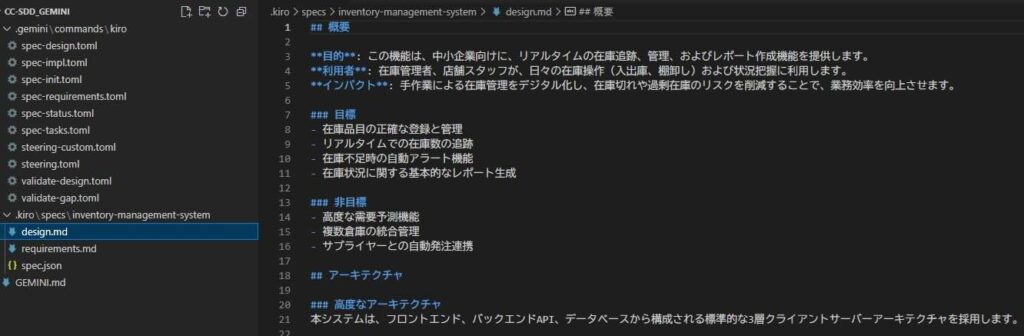

技術設計

次は要件定義にもとづいた技術設計の作成です。

コマンドは「/kiro:spec-design {feature_name}」です。

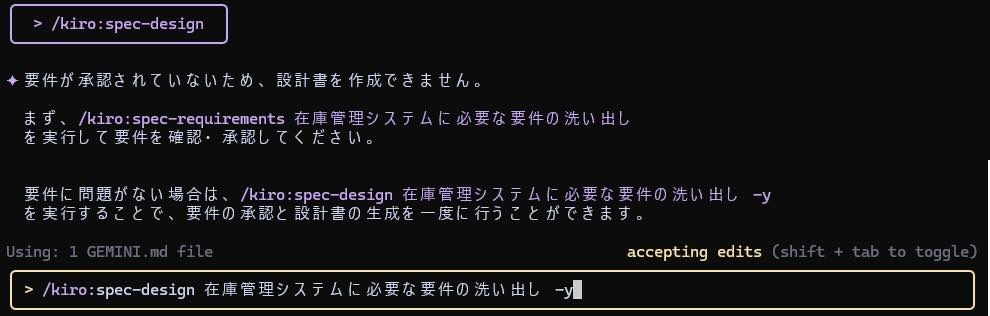

このあたりの手順が理解できておらず試行錯誤していましたが、まずは要件定義の承認が必要なようです。「-y」をつけることで承認できるようです。

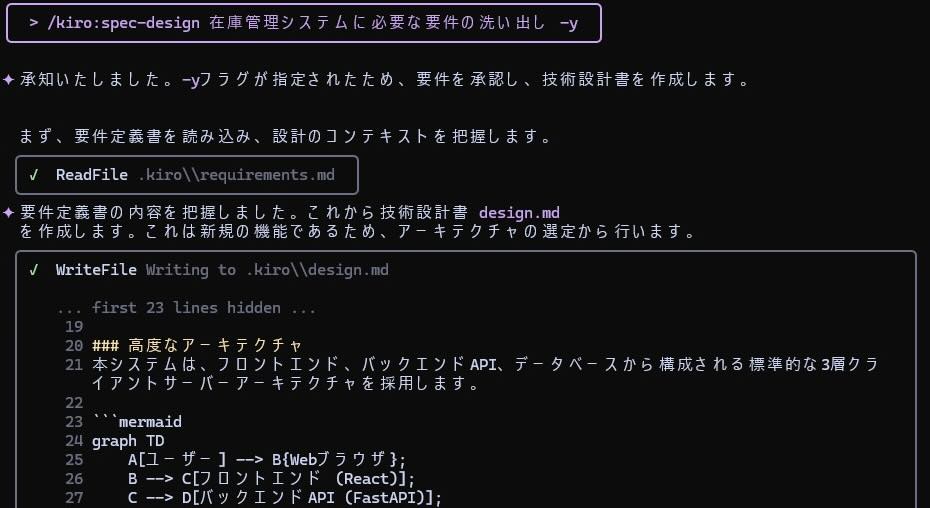

要件定義を承認すると、技術仕様が作成され始めます。

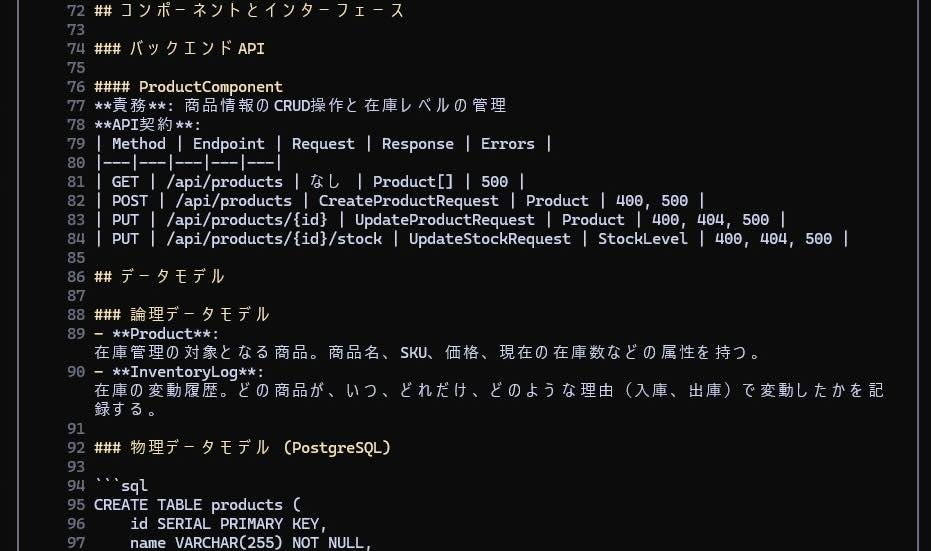

技術設計書の生成が終わり、design.md が新しく作成されました。

変更内容を追加指示したり、design.md を直接修正することもできます。

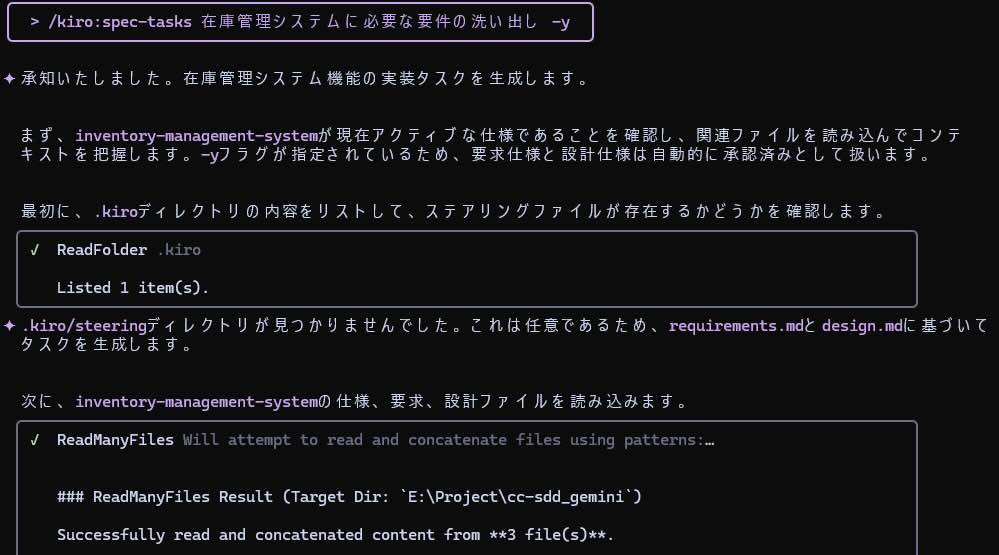

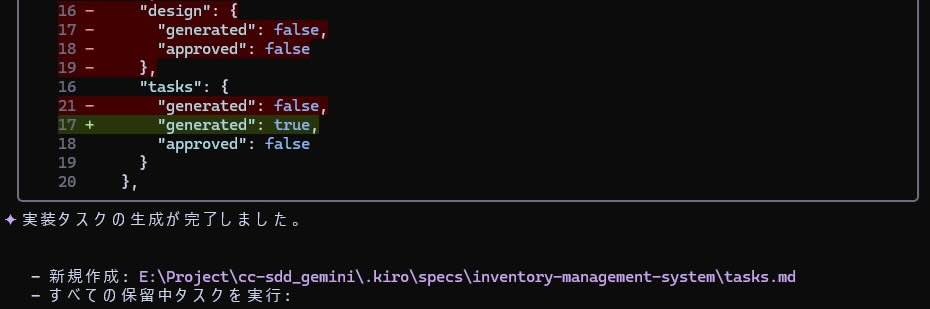

タスク生成

技術設計が終わったので、実装するためのタスクを洗い出していきます。

コマンドは「/kiro:spec-tasks {feature_name}」です。

技術設計書の承認が必要そうなので、「-y」を指定して実行します。

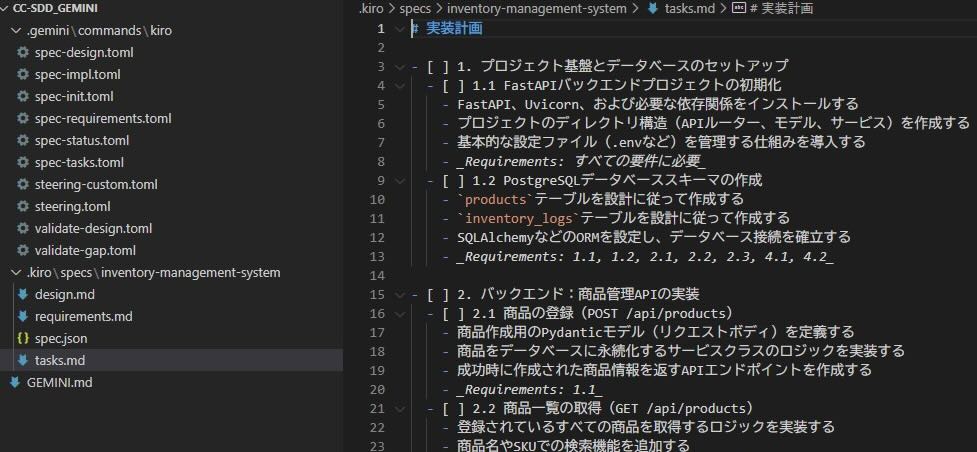

タスクの生成が終わり、tasks.md が作成されました。

19個のタスクに分割されていました。

実装

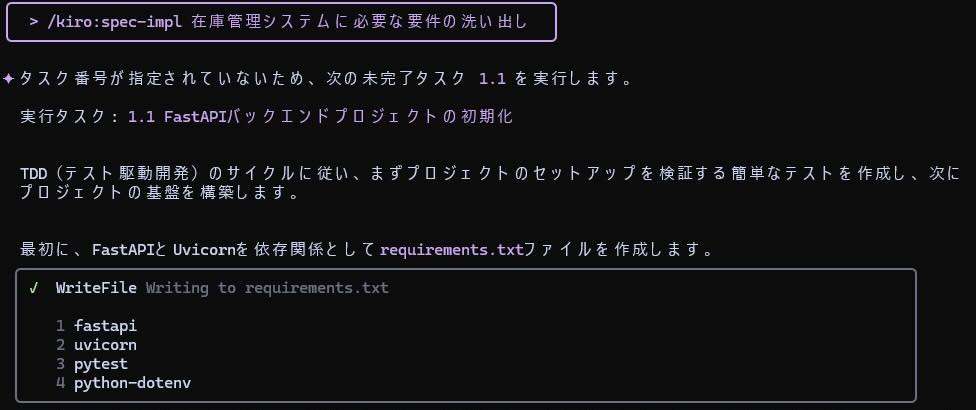

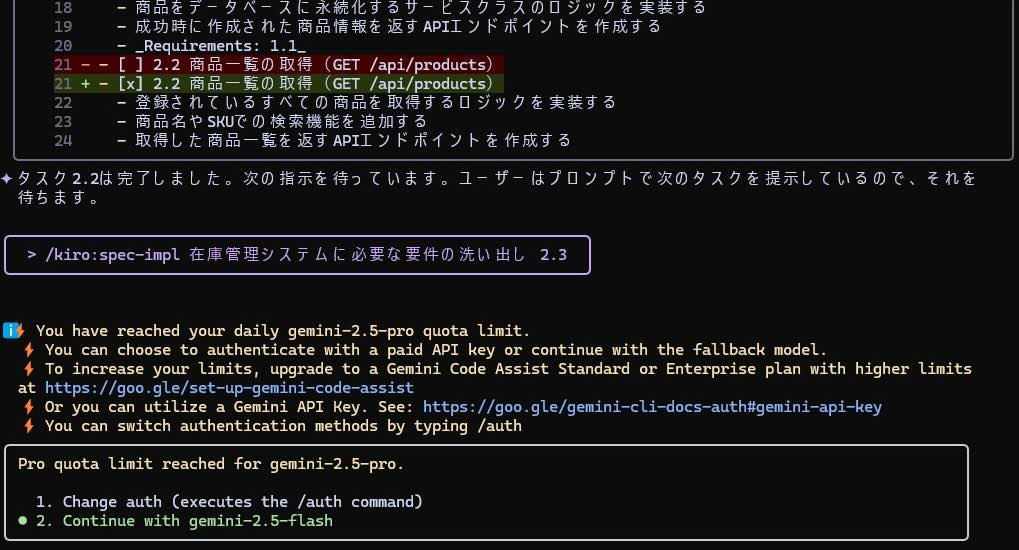

タスクの洗い出しが終わったので、タスクを実行していきます。

この実行方法がよくわからなかったので、キャプチャでは変なことしてますが、

コマンドは「/kiro:spec-impl {feature_name} {タスク番号}」のようです。

今回のサンプルでは「/kiro:spec-impl inventory-management-system 1.1」が正しかったようですね。

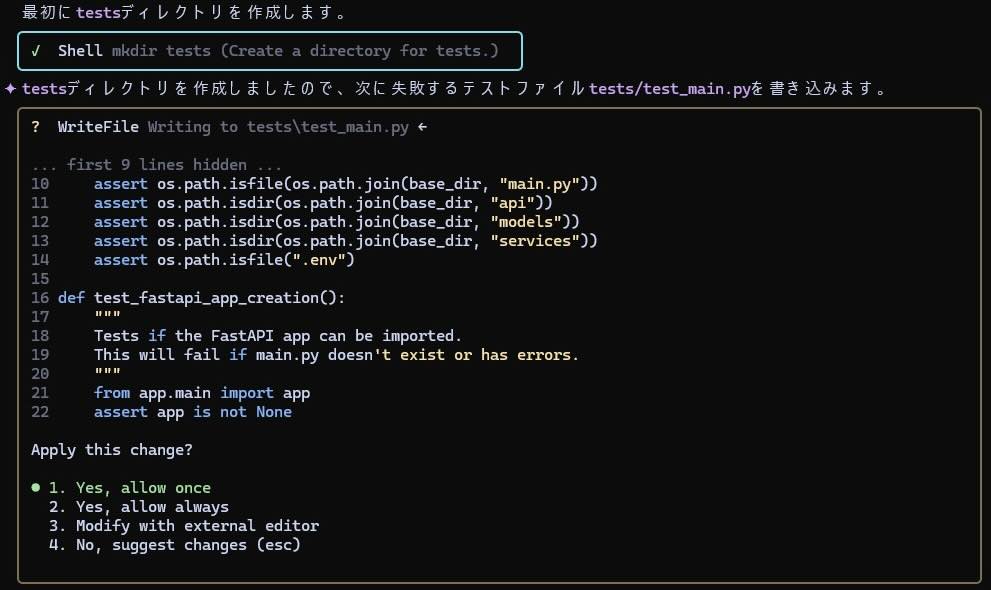

実装コードの作成後、テストコードも作ってくれました。

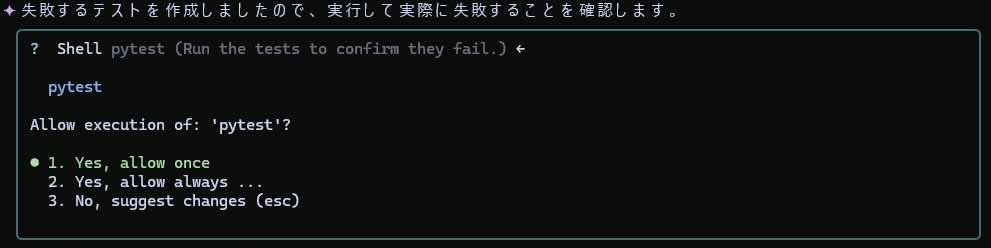

実際にテスト実行もしてくれるようです。

出力内容を確認しながら進めて行き、1つのタスクが終わったら次のタスクを指示という流れで進めます。

次々タスクを進めていたのですが、タスク2.3(タスク5個目)でGemini 2.5 Proの無料枠上限に引っかかってしまいました。

1日あたり1,000件のリクエストなので、このくらいかもですね。

Gemini 2.5 Proで引き続き行いたいので、後日続きを試したいと思います。

まとめ

cc-sddを使うことで、要件定義から実装までを段階的に進められ、生成物が積み重なっていく感覚があります。

要件定義や技術仕様の段階では、人が介在して方向性を確認・修正できるため、生成結果を柔軟にコントロールできる点も魅力的でした。

また、要件が requirements.md の単一ファイルにまとめられることで可読性が高い一方、要件が膨らむと分割したくなるケースも想定されます。このあたりは今後、ツールや運用方法の工夫を調査していく必要がありそうです。

実際に使ってみて、cc-sddには大きな可能性を感じました。

これまでバイブコーディング的な散発的実装に不安を覚えていましたが、cc-sddなら業務で利用できるレベルの出力が十分に期待できます。

今後は、cc-sddが扱える規模感やチーム開発における作業性、さらには既存プロジェクトへの適用などを試しながら、深堀りしてみたいと思います。

コメント